連続ウェーブレット変換×AI解析で見えた前兆の可能性

対談:そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 中村陽一先生 - 株式会社エイゾス 金井龍一

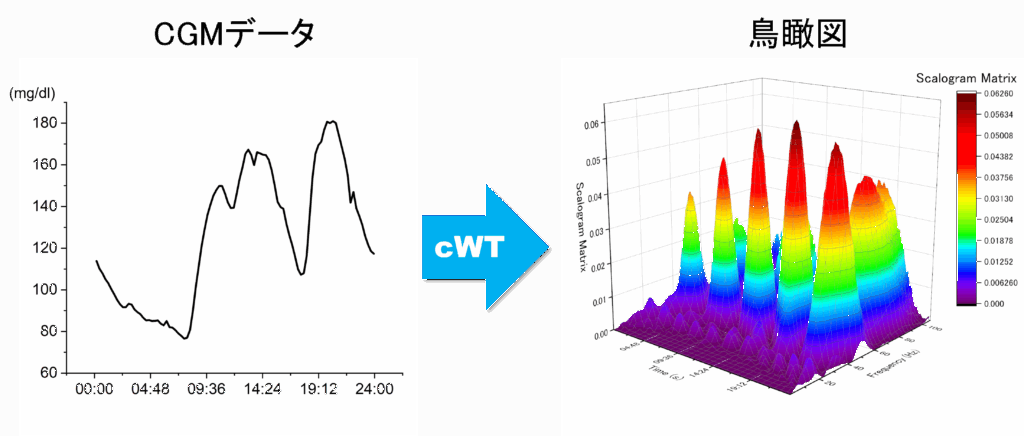

そよかぜ循環器・糖尿病内科の中村陽一先生は、連続血糖測定の時系列データを連続ウェーブレット変換で三次元データに変換し、その形状特徴を分析されていました。それらデータをAI解析プラットフォームMulti-Sigma®に学習させ分析したことで、急性心筋梗塞に特徴的なパターンが浮かび上がってきました。AI分析の結果、低周波帯の情報が鍵になると判明したこと、そして、急性心筋梗塞発症前の兆しを示唆する症例に触れた手応えは大きいとおっしゃっています。本インタビューでは、中村先生のご研究とMulti-Sigma®の活用方法について具体的にお伺いしました。

中村陽一(Yoichi Nakamura)

福井医科大学(現・福井大学)医学部卒業、岡山大学医学博士

岸和田徳洲会病院、国立循環器病センター病理、岡山大学医学部循環器内科、松山市民病院循環器内科部長、愛媛県立中央病院循環器内科部長、愛媛県立中央病院救命救急センター副センター長(兼任)を経て、そよかぜ循環器内科・糖尿病内科院長

研究に至るまで――臨床現場で感じた違和感

現在のご研究の最初の問題意識はどういったところにあったのでしょうか?

医師になった当初、急性心筋梗塞は致死率が30%を超える重篤な疾患でした。長年の通説では「高度狭窄が生じ、最後に血管が詰まって発症する」という理解でしたが、1990年代後半に「非有意狭窄でもプラーク破綻から突然発症する」のではないかというパラダイム転換が起きました。私自身、病理解剖所見およびその組織所見から得られる知見は多く、その一方で臨床医として一般臨床で応用可能な画像診断を通して多面的に急性心筋梗塞発症の病態を追ってきましたが、「もっと早い段階でリスクを捉え急性心筋梗塞の発症を事前に察知できる指標はないかという思いが消えませんでした。また、従来より糖尿病は急性心筋梗塞を含む冠動脈硬化症のリスクであることは誰もが認める周知の事実でしたが、なかなかピンポイントに急性心筋梗塞を予測しうる指標はなく、もっと具体的にリスクが高い患者をピックアップできる何かいい指標がないかという事も自分の中で思い描いていました。

そういった中で、糖尿病の持続血糖測定に目を向けた理由はどういったものだったのでしょうか?

ここ10年ほどで連続血糖測定が日常診療に広がり、5~15分間隔の高頻度の血糖変動がきちんと把握できる時代になりました。このような血糖の揺らぎの中に、循環器イベントのヒントが潜んでいるのではという直感が出発点です。もっと言えば血糖の変動が大きくなれば当然血漿浸透圧は変化しますから、血漿浸透圧の変化による内皮障害はあってしかりだろうと考えていました。以前から連続ウェーブレット変換には注目していて、波の形状を捉えれば何か言えるのではないかとの思いで連続ウェーブレット変換を使った臨床研究を進めていました。

手法――波形データを数値化してAIモデルに渡す

中村先生のデータ解析の全体像を教えていただけますでしょうか?

15分間隔の連続血糖測定された値を連続ウェーブレット変換で3次元化し1日の血糖変動を等高線図や鳥瞰図に変換したところで個々の症例の特徴を数値化することが極めて困難であることに直面しました。この作成された鳥瞰図を眺めながら、その一方で画像の数値化を意識するうちに連続ウェーブレット変換の特性を生かして、高・中・低の3帯域×時間セグメントに分割すれば全体の画像の特性を数値で表現できるようになるのではないかと勘付いたのです。そこから各セグメントに分け分解された3D画像の表面積、重心、ピーク座標と高さ、FWHM(半値幅)、最小値・中央値・平均・標準偏差・合計などを適宜表現することで一日の連続血糖変換から変換される連続ウェーブレット変換された図の特徴を数値化できることに思いが至りました。このように各セグメントの形状と画素値の両面から特徴を抽出することで全体の形状を数値として表現することに思いが至ったのです。説明変数の上限に合わせて重要そうな指標を選別し、Multi-Sigma®で学習・評価しました。結果的に、低周波帯の一部セグメントの最小値が上位の寄与を示すことがわかりました。

具体的な分析フローのご説明をお伺いできますでしょうか?

連続ウェーブレット変換と特徴抽出には別のソフトウェアを活用しました。どのような形のピークでも重心や半値幅が機械的に拾え、人手に頼らない定義で形状を定量化できます。それらの抽出された特徴をCSVファイルにまとめてMulti-Sigma®で分析しました。Multi-Sigma®はGUI操作だけでスケーリング、ハイパーパラメータのオートチューニング、アンサンブルまで一気通貫で実行することが可能でした。コードを書かない臨床家でも最後まで分析できるところがとても素晴らしいと思います。

Multi-Sigma®を利用してAIモデルを学習させる時に何か工夫されましたか?

不均衡データの調整や欠損値補完が結果に影響し得ます。私は学習データ内の検証用データの抽出をバランスよく行うことを意識しつつ、ハイパーパラメータをオートチューニングする機能を使って複数のAIモデルを生成して、アンサンブルモデルで分析するという流れを基本にしました。分割方法や補完方法の違いで挙動が変わることがあり、再現性の見極めは常に念頭に置いています。

Multi-Sigma®の分析で見えてきたもの――低周波帯が語るリスクの影

Multi-Sigma®の分析でどのような結果が得られたのでしょうか?

急性心筋梗塞群と非急性心筋梗塞群のスコア分布が明瞭に乖離しました。別の集団でも同様の傾向を確認し、外的妥当性を示す材料が集まりつつあります。とても印象的だったのは、コントロール群であった方のうち1名が3か月後に急性心筋梗塞を発症されました。実際にその方のデータを確認すると、9日間のデータのうち3日のスコアが急性心筋梗塞パターンに該当していたことがわかっています。このことからも、Multi-Sigma®により作成されたモデルが急性心筋梗塞発症前の日々の血糖変動の中に潜むシグナル(予兆)を捉えることができるものと確信しています。

低周波成分が重要という点について、もう少しお聞きできますでしょうか。

従来の目視解析では、低周波帯の情報はあまりにも情報量が多すぎて目視では取り扱えないという点と、人間の目には群間の差があまりはっきりしなかったという事から、従来の解析からは外していました。ところがMulti-Sigma®を用いたAI学習を実行し、分析を行うと、まさにその帯域のセグメントが最重要特徴として浮上したのです。これは、Multi-Sigma®の要因分析機能を利用したことが大きいです。人間の直感や認識が及ばない領域を、AIが拾い上げてくる好例だと感じています。<br>

現場で役立つ使い易さ――コード不要という選択

今回、中村先生がMulti-Sigma®をご利用になって良かったと感じた点はございますか?

私はプログラミングについては素人です。それでも、分析用のCSVデータを用意すれば、簡単な画面操作だけでAI学習や分析を実行することができました。複雑なプログラミングといった学習コストの高いステップを踏まなくても、現場で蓄積された生のデータを活かせるのは大きな利点です。AIが正当に評価され広まれば、従来の統計学的アプローチを過度に前提としなくても課題解決に迫れるのではないかという実感があります。

中村先生のご研究にとってはMulti-Sigma®が大いに役立ったということでしょうか?

今回分析したデータは、正直なところ、お蔵入りかもしれないと思っていたテーマでした。昔からデータの蓄積は行っていたものの、その分析方法がわからなかったのです。今回のAIデータ分析によってこのテーマが一気に前進したと感じています。機械学習には数万という数の学習が必要と認識していたために、初めてMulti-Sigma®の話を聞いた時、少数データでも多数の説明変数を扱えるという点については疑心暗鬼でした。その後、データを持ち込み相談させていただき、画像そのものではなく数値に変換することが必要と聞いて一度は断念してしまいましたが、連続ウェーブレット変換画像をセグメント化して特徴量化することで対応ができると閃いたことが大きかったです。このアプローチによって道が開けました。

一方で、中村先生がMulti-Sigma®をご利用になって、改善してほしいと感じた点はございますか?

構築したAIモデルの共有が容易になれば、私が取り組んでいる分析・研究の公益性は飛躍的に高まります。そのような機能が追加されれば、研究者の取組みが社会に還元されやすくなることは間違いありません。また、他のソフトでデータの前処理を行っていますが、そのような外部ソフトと接続し、特徴量抽出からAIモデルの構築、さらには分析まで一気通貫の自動化機能があれば、時間のかかる手作業を大幅に短縮できると考えています。

今後のご研究のご予定は、どのようにお考えでしょうか?<br>(注:インタビュー時期は2025年8月)

今回の分析結果を2025年9月の欧州糖尿病学会で発表し、その後論文化を進める予定です。図版や閾値などの細かな数値は学術査読に配慮しつつ、再現性と公益性を最優先にして開示したいと考えています。

(注1)

連続ウェーブレット変換:時間と周波数の両方で信号を解析し、スケール(周波数帯)ごとの特徴を可視化する手法。

(注2)

FWHM(半値幅):ピークの高さの半分における幅。ピークの広がり方を表す形状指標の一つ。

(注3)

アンサンブル:複数モデルの予測を平均などで統合し、精度と安定性を高める実務的手法。