東プレ株式会社様におけるMulti-Sigma®を活用した「環境に優しい次世代省エネファンの共同開発」

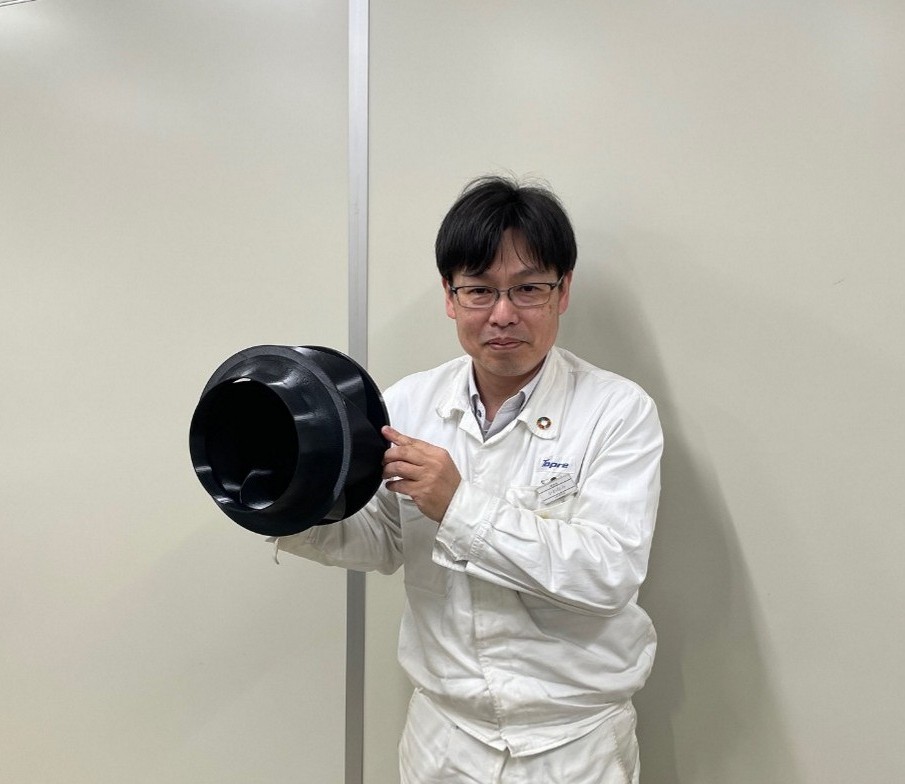

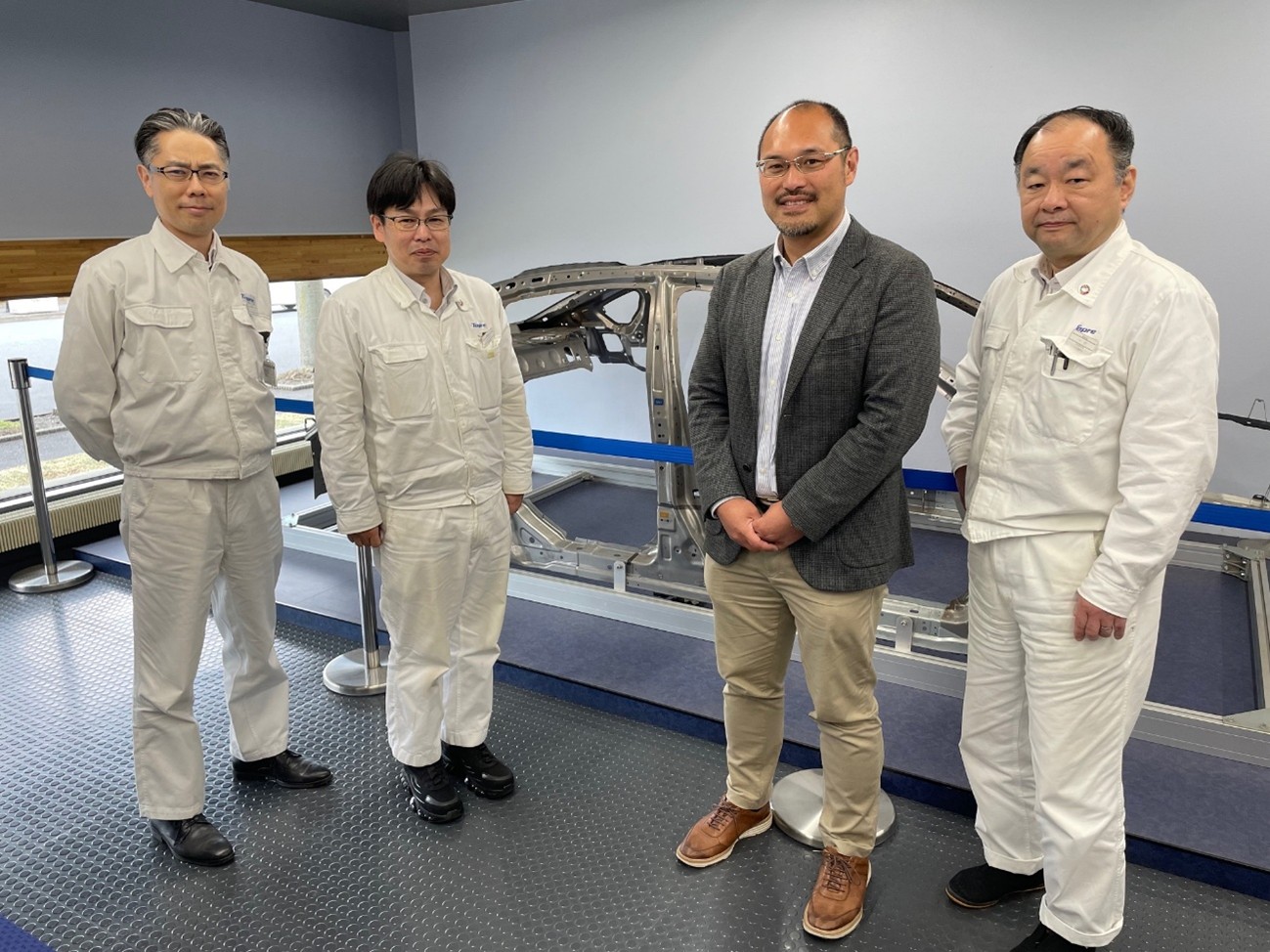

50年以上にわたり、プレス加工技術・金型設計技術を進化させた自動車関連部品だけでなく、定温物流、空調機器、電子機器の分野においても高品質な製品を提供してきた東プレ株式会社。相模原市内の企業が共創パートナーを募集し新たな事業アイデアの社会実装を目指すSagamihara Innovation Gateの枠組みにおいて、東プレ株式会社と株式会社エイゾスは、「環境に優しい次世代省エネファンの共同開発」に取り組みました。東プレ株式会社の開発部の石井部長、津田主席研究員、川浪主席研究員(以下、敬称略)に、Multi-Sigma®を活用した次世代製品開発についてお話を伺いました。

社名:

東プレ株式会社

事業内容:

自動車関連製品事業、冷凍車両事業、空調機器関連製品事業、電子機器製品事業

売上高:

3,735億6千8百万円(2025年3月期)

今回の取り組みのねらい

本日はお忙しい中、インタビューの機会をいただき、ありがとうございます。まず、今回のSagamihara Innovation Gateの枠組みにおいて、貴社が取り組まれた研究開発について教えていただけますでしょうか。

今回は、新規事業の取り組みの一環として「次世代省エネ機器の実現に向けた新たな高性能送風技術の共同開発:AIと空調技術による革新的空間デザイン」というテーマで、オープンイノベーションに参加しました。

こういうファンの開発には基本のやり方があり、これまでの経験や勘をもとにしてその基本のやり方の相似則や応用で試作品を作るような手法で取り組んできました。しかし、そのアプローチでは時代遅れになってしまっているところもあり、今までとは違う手法を使って世界最高準のファンを作り上げていこうというのが、今回のねらいです。

これまでとは異なる方法で、新規事業に取り組むことで、「東プレって何ができるのだろう」ということをもう一度考え直すきっかけにもなりました。まだまだ新しいことをできるんじゃないかなっていう考え・希望を持てるようになりました。

Multi-Sigma®を利用された印象

実際にMulti-Sigma®を利用された印象を聞かせていただけますか。

Multi-Sigma®を使った印象としては、これまで使ってきた最適化ソフトとは大きく違い、「自由度が高い」ということです。入力変数や目的変数を多く取れるという意味でも、自由度が高いという印象を受けました。自分でも思ってない結果が出せる可能性があるソフトなんだなっていうのを感じました。

実際にMulti-Sigma®を活用いただくことで、研究開発のプロセスや開発の工程の変化は感じられましたか。

はい、その点については可能性しかないと思っています。

Multi-Sigma®があれば、製品開発だけではなく、新しいアイデアをひねり出す時に、何にでも使えると思います。たとえば、これまでは目的関数を「高さ」や「強度」というわかりやすいものにしていましたが、Multi-Sigma®を使っていて、本当はそのもう1個前の段階があるのではないかと思うようになりました。つまり、「目的関数の深掘り」をするようになるということです。Multi-Sigma®を使うことで、この目的にすればいいんだっていうのが分かる。目的を探索・追求していくツールにもなるのかなと感じました。設計に関してもMulti-Sigma®を使うことで、最低限のことはすぐにできてしまって、しかも、それは今までの私たちの最高点かもしれないというところで、やっぱり恐ろしさを感じています。長年この会社でやってきた私とか津田さんが取り組んでも、まだ1年目・2年目の人が取り組んでも、同じことができるようになる脅威を感じました。

過去のデータはデータベースとしてあるわけですから、もう勘所じゃなくてちゃんとAIを使った計算で結果を出せてしまうとなると、ベテランの存在価値がなくなるのではないか、と。

そうは言っても、できた結果が妥当かどうか判断するという点では、勘所を持った人間が最後にジャッジしないといけないから、ジャッジするまでの工程を任せられる新たなツールを積極的に採用していきたいと思います。

今回の取組の新しさ

今回のMulti-Sigma®を利用された貴社の研究開発は、最新の取組みがたくさん詰まっています。まずは「シミュレーションのAI化:サロゲートモデリング」が挙げられます。他にも「AIの連鎖解析」も利用されていて、そして将来的にはそれを「アプリ化」して展開されることになります。それこそ本当に誰もやってないことに取り組まれてますよね。現時点で、世界で最もフロントラインのテーマに取り組まれていらっしゃる。

「AI連鎖解析を使いこなす」っていうところに早く到達できれば、ファンの研究開発だけじゃなくて、他の製品の加工条件など、いろんなデータを自由に最適化できるようになると考えています。

「AI連鎖解析」は今回の研究開発だけでなく、各事業部で使えるものだと感じますね。やっぱりその根底には、今までやってきたノウハウがきちんと蓄積されているので、そこからの発展として「AI連鎖解析」はかなり使えるのではないかと思っています。

ある事業部で出てくる目的関数を数値化して、別の事業部のインプットにできるという「AI連鎖解析」の機能は面白い。これは、さまざまな対象に探索的に使えると感じます。

他の部門と組み合わせていけば、新たな発想や使い方が出てくる可能性もあります。これまでは技術が「ヒト」にのみ属していたから、使われていない技術も社内にたくさんあります。Multi-Sigma®を利用すれば、今までだったら諦めていたようなことも、発想と熱意がある人が形にできる可能性があると思っています。

Multi-Sigma®に期待していること

最後に、どのようなことをMulti-Sigma®に期待していらっしゃいますか。

「進化し続けて欲しい」っていうことでしょうかね。時代がどんどん進んでいっているので、Multi-Sigma®も第何世代みたいな感じでもっと日々進化してほしいです。ソフトを使う側からすると、バージョンアップってちょっとわくわくするんですよ。次のバージョンではこういうことができるようになるんだという新しい体験をしたい。今の作業に直結する新機能だったら嬉しいですし、作業に直結していなくても、こういった新しい機能がつきます、と聞くだけでも楽しみです。機能改善っていうのは常にやってほしいなという思いがあります。

本日はお忙しい中、ありがとうございました。我々も期待にお応えできるよう、日々機能改善を行っていきたいと思います。